令和7年度5月例会

2025(令和7)年5月17日(土)に5月例会を開催しました。(参加者14名)

内勇樹さんに「『後法興院記』から見る明応期近衛家の交流関係」、近藤瑠奈さんに「近世後期における津山藩松平家の刀剣管理」という題目でそれぞれ報告していただきました。

内さんは明応期における近衛家と公家・武家との交流関係について、『後法興院記』の記事の読解と面会件数や面会内容の数量分析を行い、細川家と近衛家との関係が深まっていく様相などを明らかにされました。

報告後の議論では、『後法興院記』の史料的性格や本史料を利用した先行研究、個々の面会内容が持つ意味や面会相手の性質、面会内容の整理を通じて明らかになる公家社会や公武関係の特質などについての質問が出されました。

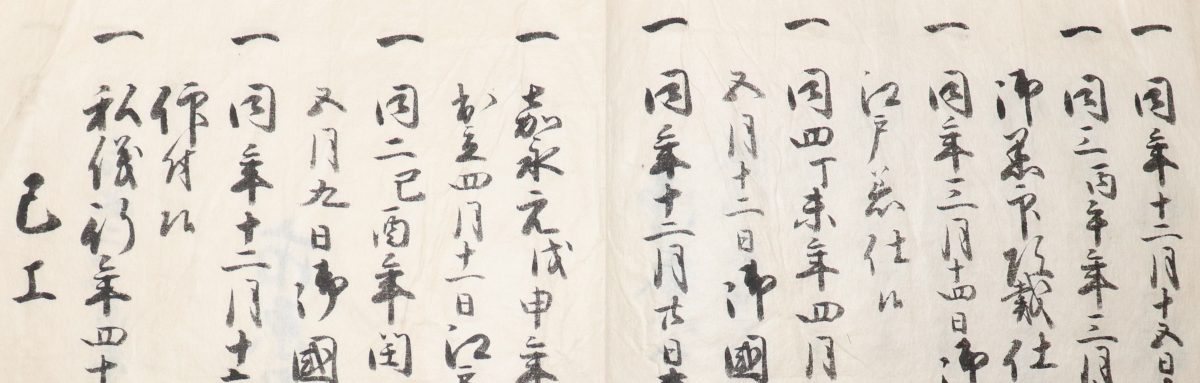

近藤さんは津山藩松平家の刀剣管理の実態や当家にとっての刀剣の性格について、津山藩松平家の藩政史料である愛山文庫のうち『本書御刀番預御腰物目録』の分析を行い、本史料の性格や、刀剣の入手契機・利用実態などを明らかにされました。

報告後には、史料の性格や、一部の刀剣の保管場所が江戸から国元へ移動した理由、将軍家から贈られた刀剣を8代藩主齊民が公の場で身につけなかった理由などをめぐって議論が交わされました。

報告していただいた内さん、近藤さん、ありがとうございました。

次回以降の例会については、6月例会が6月21日(土)に実施されます。詳細は「お知らせ」ページを御確認ください。例会には会員でない方も参加可能です。事前申込等は不要ですので、当日は遠慮なく会場までお越しください。

令和7年度4月例会

2025(令和7)年4月5日(土)に4月例会を開催しました。(参加者10名)

本多佳穂さんに「日本古代の畿内隼人―伝承と系譜の観点から―」という題目で報告していただきました。

本多さんは文献史料の分析や地図の作成を通じて、隼人の奉仕の内実、居住地の特徴、他氏族との系譜関係などを明らかにされました。また、今後は南九州の問題や日本の古代国家形成過程についてまで視野を広げることが必要である旨も述べられていました。

報告後の議論では、研究史との関係や報告者の問題関心、隼人の奉仕の特徴と重視された理由、他氏族との系譜関係が存在することをどのように評価するか、などについての質問が出されました。

報告していただいた本多さん、ありがとうございました。

次回以降の例会については、5月例会が5月17日(土)、6月例会が6月21日(土)に実施されます。詳細は「お知らせ」ページを御確認ください。例会には会員でない方も参加可能です。事前申込等は不要ですので、当日は遠慮なく会場までお越しください。

令和6年度3月例会

2025(令和7)年3月9日(日)に3月例会を開催しました。(参加者12名)

大野裕加さんに「戦前期におけるミッションスクールの再編-清心高等女学校を例に-」という題目で報告していただきました。

大野さんは校訓や英文史料の分析を通じて、清心高等女学校の経営移管の経緯と内容、校訓にみられる宗教意識、シスターや生徒の活動と信仰の様子などを明らかにされました。また、今後は満州事変以降の時期における同校の変化についても研究を進めたいとのことでした。

報告後の議論では、主に参照した英文史料の性格、当時の教育制度に教育内容や伝道がどのように規定されていたのか、入学者の特徴や宗教意識などについての質問が出されました。

報告していただいた大野さん、ありがとうございました。

次回以降の例会については、6月例会が6月21日(土)に実施されることが決まっており、5月例会は調整中となっております。例会については、詳細が決まり次第、ホームページに掲載します。今しばらくお待ちください。

令和6年度1月例会

2025(令和7)年1月11日(土)に1月例会を開催しました。(参加者6名)

山本太郎さんに「近世後期における野﨑武左衛門の福田新田開発」という題目で報告していただきました。

山本さんは古文書及び絵図の丹念な分析によって、備前国児島郡内での福田新田の開発過程を明らかにされました。また、福田新田での野﨑家の小作地経営にも言及されました。

報告後の議論では、野﨑家にとって福田新田開発への参加はいかなる意味を持ったのか、新田開発に伴い周辺地域の漁業関係者に対してはどのような利害調整が行われたのか、等の質問が出されました。

報告していただいた山本さん、ありがとうございました。

次回以降の例会については、詳細が決まり次第、ホームページに掲載します。今しばらくお待ちください。

令和6年度12月例会

2024(令和6)年12月21日(土)に12月例会を開催しました。(参加者11名)

定兼学さんに「野﨑武左衛門の塩田開発と近世地域社会」という題目で報告していただきました。

定兼さんは備前国児島郡を中心に塩田開発を推進した野﨑武左衛門について、塩田開発の過程とそこで発生した様々な問題を検討し、岡山藩政や地域社会の中で彼が果たした役割とその意義を考察されました。そして、塩田開発を中心とする武左衛門の行動が地域社会への貢献となり、明治期以降の野﨑家の活動につながっていくことを指摘されました。

報告後の議論では、まず塩田開発の具体的な事業展開の過程はどのようであったかという質問が出されました。次いで、武左衛門の行動は近世から近代への移行期においてどのように評価できるか、について議論が交わされました。

報告していただいた定兼さん、ありがとうございました。

次回の例会は、2025年1月11日(土)に開催します。詳細は「お知らせ」ページを御確認ください。例会には会員でない方も参加可能です。事前申込等は不要ですので、当日は遠慮なく会場までお越しください

令和6年度11月例会

2024(令和6)年11月24日(日)に11月例会を開催しました。(参加者7名)

特別企画「城郭の災害対策を考える」として、乗岡実さんに「瀬戸内の近世城郭と災害」、豊島雪絵さんに「津山城の排水構造にみる災害対策」という題目で報告していただきました。詳細につきましては、後日の会誌にて取り上げさせていただく予定ですので、そちらをご覧ください。

次回の例会は12月21日(土)に開催予定です。詳細は後日ご案内いたしますので、しばらくお待ちください。

令和6年度10月例会

2024(令和6)年10月27日(土)に10月例会を開催しました。(参加者5名)

辰田芳雄さんに「『作陽誌』編纂と賀茂別雷神社文書-「元禄四年日次記」の記事-」という題目で報告していただきました。

辰田さんは元禄4年(1691)に津山藩の江村春軒が地誌『作陽誌』執筆のために賀茂別雷神社を訪れた際、どのような対応がなされたのかについて報告されました。その際、春軒からの質問に応えて美作国と関係する中世文書が示されたこと、現存しない文書の内容が「日次記」に書き写されている場合があり、この内容から中世の美作国や荘園についての新たな歴史的事実が明らかになること、などがあった点を明らかにされました。

報告後の議論では、賀茂別雷神社における記録の作成管理体制、江村春軒の来歴や活動、「日次記」の今後の研究可能性等について感想と意見が出されました。報告していただいた辰田さん、ありがとうございました。

次回の例会は11月24日(日)13:00より開催します。詳細は「お知らせ」ページに掲載しています。例会へは会員でない方も参加可能です。事前申し込み等も不要ですので、当日は遠慮なく会場までお越しください。

令和6年度9月例会

2024(令和6)年9月14日(土)に9月例会を開催しました。(参加者5名)

北脇義友さんに「武士における2つの死亡日と急養子」という題目で報告していただきました。

北脇さんは岡山藩、鴨方藩、生坂藩の藩主と家臣を事例に、武士が実際の死亡日と公の死亡日の2種類を持つようになった事情について考察されました。報告では、文献調査とフィールドワークの成果から18世紀半ば頃からこの現象が見られるようになったことを指摘されました。また、当主死亡時の養子願の具体的な手続きを検討し、岡山藩では18世紀末から病気を理由とした養子願が急増したことを明らかにされました。

報告後の議論では、18世紀半ば頃から武士に2つの死亡日が見られるのは当時の幕府と藩の関係が影響しているのではないか、養子願の急増の背景には手続きのマニュアル化の進展があるのではないか、等の意見が出されました。

報告していただいた北脇さん、ありがとうございました。

次回の例会は10月27日(日)に開催します。詳細は「お知らせ」ページに掲載しています。例会へは会員でない方も参加可能です。事前申し込み等も不要ですので、当日は遠慮なく会場までお越しください。

なお、11月以降の例会については、詳細が決まり次第「お知らせ」ページに掲載しますので、今しばらくお待ちください。

令和6年度7月例会

2024(令和6)年7月20日(土)に7月例会を開催しました。(参加者18名)

綱澤広貴さんに「寛政期中国筋における広域的秩序の維持-「盗賊防方七ヶ国申合」を事例に-」という題目で報告していただきました。

綱澤さんは、幕府直轄地域(畿内近国や関八州)以外の地域における幕府の全国支配のあり方と大名の個別領主権との関係を考察するために、中国筋における無宿人・盗賊の問題を取り上げられました。史料には津山藩の藩政文書を用いています。報告では、寛政期の中国筋において地域社会が疲弊していく様相を明らかにした上で、そうした状況から発生した無宿人・盗賊が所領を越えた広域的な社会問題と化し、これを取り締まるために行われた個別領主間での協力体制について、その意義を考察されました。

報告後の議論では、史料の解釈のほか、寛政期に無宿人・盗賊の問題が顕在化した理由は何か、無宿人・盗賊問題以外の所領をまたがる行政課題(河川交通や物価統制等)については個別領主間で取組みがなされたのか、等の幅広い内容について議論が交わされました。

報告していただいた綱澤さん、ありがとうございました。

次回の例会は9月例会となります(8月は例会をお休みします)。

9月例会は9月14日(土)に開催予定です。詳細が決まりましたら、「お知らせ」ページに掲載しますので、今しばらくお待ちください。

令和6年度6月例会

2024年6月15日(土)の6月例会では卒業論文報告会を行いました(参加者12名)

報告会では、横田明日香さんが「戊辰戦争における奥羽越列藩同盟の動向」と題して報告してくださいました。

横田さんは奥羽越列藩同盟の中心となった仙台藩や米沢藩の動きに注目しながら、同盟の結成前夜から瓦解までを分析し、原口清・石井孝以来、議論が続いている同盟の性格について考察されました。

報告後の討論では、同盟に参加した東北諸藩が調印した盟約書の解釈をめぐって確認が行われたほか、新政府の史料や仙台藩等の藩政史料を参照するなかで、東北諸藩による会議の具体的な内容について検討したうえで同盟の性格を評価すべきでないか等の意見が出されました。

報告していただいた横田さん、ありがとうございました。

次回の例会は、7月20日(土)に開催予定です。詳細は「お知らせ」ページに掲載しています。なお、例会へは会員でない方も参加可能です。事前申し込み等も不要ですので、当日は遠慮なく会場までお越しください。

令和6年度4月例会

2024年4月20日(土)、4月例会を行いました(参加者11名)。

東野将伸さんが「明治期におけるキリスト教伝道と経済・教育―岡山県笠岡浅野家を事例に―」と題して報告してくださいました。

東野さんは、岡山県笠岡の浅野家を事例にプロテスタント伝道とこれに関わるネットワークについて検討されました。報告では、浅野家の明治期の書簡を中心とした史料を丹念に読み解き、地方名望家であった浅野家が明治20年代以降に笠岡におけるプロテスタント活動の重要部分を担っていたこと、経済活動を実施する背景には地域貢献以外にプロテスタントの教義が影響していたことなどを明らかにされました。

報告後の討論では、笠岡あるいは浅野家でキリスト教が需要された起点を明らかにする必要があるといった点や技術の伝播とそれに伴う布教について話題になったほか、浅野家の活動を地方名望家の研究にどう位置づけていくかといった点をめぐって議論になりました。

報告していただいた東野さん、ありがとうございました。

令和5年度3月例会

2024(令和6)年3月2日(土)に3月例会を開催しました。(参加者6名)

渡世理彩さんに「福山藩の郷塾・廉塾の運営実態とその性格」という題目で報告していただきました。

渡世さんの報告は、菅茶山が創設した廉塾の運営について、福山藩や地域の有力者が設立した義倉、菅茶山の親族等との関係から解明することを目指しました。史料を豊富に用いた実証的な分析により、先行研究による“私塾の代表例”という廉塾の評価に対して、新たな知見を提示されました。

報告後の議論では、他地域の教育機関と比較検討を行う必要性があること等の意見が出ました。渡世さん御自身もこの点を認識しておられ、また廉塾の教育について教育史の中に位置付けることを今後の課題として述べられました。

報告していただいた渡世さん、ありがとうございました。

来月4月にも例会を開催予定です。詳細が決まりましたら、「お知らせ」ページに掲載しますので、今しばらくお待ちください。

令和5年度2月例会

2024(令和6)年2月4日(日)に2月例会を開催しました。(参加者20名)

ひろたまさきさんの御遺著である『異国の夢二』(講談社、2023年)の合評会として、首藤ゆきえさんに書評報告、長志珠絵さんにコメントをお願いしました。

本書は竹久夢二についての評伝です。首藤さんのご報告では、本書の内容及び成果の整理がなされ、いくつかの疑問点が示されました。長さんのコメントでは、ひろたさんの研究業績における本書の位置付けの試みがなされ、加えて本書の編集過程を述べていただきました。

質疑応答では、特に本書が提示する竹久夢二の女性認識のありようと、晩年に行われた外遊の竹久夢二自身にとっての意義は何かという2点をめぐって、参加者から多くの意見がありました。また、先行研究の成果に対する本書の主張についても、活発な議論が交わされました。

多くの方々が参加してくださり、盛大な例会となりました。報告していただいた首藤さんと長さん、ありがとうございました。

次回の例会は、3月2日(土)に開催予定です。詳細は「お知らせ」ページをご覧ください。

令和5年度12月例会

2023 年 12 月 17 日(日)13 時 30 分より、12 月例会を実施しました。

徳永誓子『憑霊信仰と日本中世社会』(法蔵館、2022 年)の書評会として、苅米一志さんに書評報告、長谷川賢二さんにコメントをお願いしました。著者の徳永さんも参加され、お二人のご報告や参加者からの質問に対してリプライされました。

苅米さんのご報告では、徳永著書の内容・成果の整理に加えて、現代のシャマニズム研究との関連や、憑霊による病気治療(「ヨリマシ加持」)を医療全体の中に位置づけること、長谷川さんのご報告では特に修験道史研究の観点から見た徳永著書の成果が示されました。

例会後半の質疑応答では、「ヨリマシ加持」とジェンダーの関係、近世以降にもみられる憑霊現象と医学・科学の進展との関係、どのような霊が憑依するのかなどの諸点について、報告者・著者からの丁寧な応答や補足がなされ、日本中世史の枠を超えた幅広い議論がなされました。

当会の例会は会員以外の方も参加可能、事前の参加連絡も不要となっております。ぜひお気軽にご参加ください。

令和3年7月例会

2021年7月10(土)、7月例会を行いました(参加者:11名)。綱澤広貴さんが「近世中後期美作国津山藩における地方支配機構の再編―武家奉公人の登用に着目して」と題して報告してくださいました。

綱澤さんは、藩財政の窮乏が進展する18世紀中期以降においても、恒常的に家臣への新規取り立てが実施されたことに注目し、家臣団拡大の背景や、その動向がどのような機構のあり方に規定されたのかを丁寧に分析され、新規取り立て原理の再考と、機構構造の特質解明を目指されました。

報告後は、新規取り立てや兼帯による藩の経済的負担の変化、大庄屋制支配との関係などについて議論となったほか、武家奉公人から家中召し抱えとなる事例については、量的評価に加えて、支配体制の変化の中での位置づけ(質的評価)が必要ではないか等の意見が出されました。

報告していただいた綱澤さん、ありがとうございました。

8月は例会をお休みとさせていただきます。なお、9月以降の例会につきましては、現在調整中です。詳細が決まり次第、改めて御案内いたしますので、しばらくお待ちください。(政次)

令和3年3月例会

2021年3月27日(土)、3月例会を行いました(参加者:14名)。卒業論文報告会として、田中洋子さんが「17世紀における岡山藩の潜伏キリシタン」、開原菜奈子さんが「享保の飢饉の様相―岡山藩を事例にー」と題して報告してくださいました。

田中さんは、17世紀の岡山藩を対象として、イエズス会側が伝えようとした「正統」な教義が信者たちに浸透していたことを明らかにされようとしました。討論では、同時代の政治状況との関連や、キリシタン研究において当該期はどう位置付けられるのか、といった点などについて意見が交わされました。

開原さんは、享保の飢饉を題材として民間の合力について検討され、一見、自発的にみえる合力は、実は上からの圧力によって成り立っていた側面があったと述べられました。報告後は、下からの圧力(富者は施しをすべきという期待)もあったのではないか、等の意見が出されたほか、制度の運営実態や被害状況の評価をめぐって議論となりました。

報告していただいた田中さんと開原さん、ありがとうございました。

次回の例会は、4月17日(土)に開催予定です。詳細は「お知らせ」ページをご覧ください。(政次)

令和3年2月例会

2021年2月28日(日)、2月例会を行いました(参加者:9名)。松岡弘之さんが「婦長殉職碑とその周辺―ハンセン病医療従事者の顕彰をめぐって―」と題して報告してくださいました。

松岡さんは、邑久光明園に建設された中野鹿尾婦長の「殉職碑」に注目され、園長や入所者の日記、雑誌記事などの分析から、建碑の背景と職員・入所者双方の力学を探り、碑が建てられたことの意味を考察されました。

報告後は、建碑当時の職員に対する社会の視線や職員の実態、戦時下における総力戦体制など全国的な動向との関連性、戦後の殉職碑の評価などをめぐって活発な議論となりました。

報告していただいた松岡さん、ありがとうございました。

次回の例会は、3月27日(土)に開催予定です。詳細は「お知らせ」ページをご覧ください。(政次)

令和2年12月例会

2020年12月19日(土),12月例会を行いました(参加者:24名)。2020年6月に逝去されたひろたまさき(広田昌希)さんについて,「ひろた まさき さんの人と学問」と題して10名の方々に御報告をしていただきました。

当日は多くの方々にお集まりいただき,盛況な例会となりました。詳細につきましては,後日の会誌にて取り上げさせていただく予定ですので,そちらをご覧ください。

令和2年の例会はこれにて終了となります。皆様の御尽力によりまして,本年も有意義な例会活動を行うことができました。お忙しい中報告していただいた方々には,改めてお礼申し上げます。誠にありがとうございました。良いお年をお迎えください。

なお,令和3年の例会につきましては現在調整中です。詳細が決まり次第,改めて御案内いたしますので,しばらくお待ちください。(小野)

令和2年11月例会

2020年11月21日(土),11月例会を行いました(参加者:8名)。政次加奈子さんが「幕末維新期における百姓の農兵参加への意識―備前国岡山藩を事例に―」と題して報告してくださいました。

政次さんは岡山藩が組織した農兵について,構成員を階層毎に分析してその実態を明らかにするとともに,藩領外への出兵に対する農兵自身の意識について検討されました。報告では,当初村役人層を中心に構成されていた岡山藩の農兵には戊辰戦争での藩領外への出兵に対する忌避感が存在したこと,藩領外への出兵に伴う農兵の負担に対して藩が提示した救済策に農兵が応じ,結果的に農兵の動員が進んだことを述べられました。

報告後は,先行研究の捉え方や岡山藩の軍事編制における農兵の位置付け,藩領外への出兵をめぐる藩と農兵のせめぎあい,といった点を中心に討論となりました。

報告していただいた政次さん,ありがとうございました。 (小野)

令和2年10月例会

2020年10月24日(土),10月例会を行いました(参加者:7名)。井上快さんが「明治前期における家塾の変容—読書人育成をめぐって—」と題して報告してくださいました。

井上さんは,近世後期から明治前期までの家塾の教育内容とその変化,教授側の藩儒の認識と葛藤,塾生の学習目標などを丁寧かつ実証的に明らかにされ,これをふまえて家塾と近代学校制度との関係を考察されました。

討論では,家塾の経営内容や入塾者の性格といった塾運営の実態的側面,明治期に私塾での教育が果たした歴史的役割,私塾での教育と学校制度・学校教育との関係などをめぐって討論になりました。

報告していただいた井上さん,ありがとうございました。(東野)

次回の例会は11月21日(土)に開催予定です。詳細は後日ご案内いたしますので,しばらくお待ちください。

令和2年9月例会

2020年9月22日(火),9月例会を行いました(参加者:12名)。久野洋さんが「明治政治史と犬養毅」と題して報告してくださいました。

久野さんはこれまでの明治政治史研究を批判し,明治国家に対抗した動きに注目することでその刷新を目指されました。報告では犬養毅と岡山県を事例として,開発・積極主義路線に対する民力休養路線という構図を設定し,この見方が明治期における政治と社会の関係性を捉える上で有効であり,戦前の二大政党政治研究にも接続することを述べられました。

報告後は,民力休養論が地域社会の中で持つ意味の内容や岡山県内の代議士の動向,犬養毅の政治思想の背景などをめぐって活発な討論となりました。報告していただいた久野さん,ありがとうございました。 (小野)

次回の10月例会は10月24日(土)に開催予定です。詳細は後日ご案内いたしますので,しばらくお待ちください。

令和2年7月例会

2020年7月18日(土),7月例会を行いました(参加者:10名)。卒業論文報告会として,松田拓磨さんが「院政期備前国の王家領荘園と加納」,宇那木咲良さんが「孝謙・称徳天皇の未婚・後継者問題をめぐって」と題して報告してくださいました。

松田さんは備前国の豊原荘と香登荘を対象として,これらの荘園における加納の実態とそこに課された税物の弁済をめぐる諸問題について考察されました。討論では,荘園内部の人々の動向はどのようであったのか,それらが税物の弁済のあり方を規定するのではないか,等の意見が出されました。

宇那木さんは,孝謙天皇の未婚理由と孝謙天皇以降の皇位継承について検討され,八世紀には草壁皇子の嫡系による皇位継承が図られていたと述べられました。報告後は,史料の解釈や,八世紀後半には皇位継承において草壁皇子に代わって聖武天皇の存在が大きくなること等をめぐって討論となりました。

報告していただいた松田さんと宇那木さん,ありがとうございました。(小野)

8月は例会をお休みとさせていただきます。次回は9月例会となりますが,9月22日(火・祝)を予定しております。詳細は後日ご案内いたしますので,しばらくお待ちください。

令和2年3月例会

2020年3月22日(日),3月例会を行いました(参加者:8名)。平田良行さんが「近世後期幕府代官の金融機能の一考察―山城国久世郡伊勢田村の立直し仕法を事例に―」と題して報告をしてくださいました。

平田さんは,借財などによって困窮した村々に対する幕府代官による立直し仕法に注目され,仕法の制定過程の考察による代官役所の金融機能の解明を目指されました。報告では,信楽代官役所支配にあった山城国久世郡伊勢田村における安政期の立直し仕法を事例に,詳細な史料分析のもとに代官役所が果たした役割を明らかにされていました。

討論では,代官役所が持つ機能の限界点や性格,時期的な変化の有無などをめぐって議論となりました。また,近代を見据えた展望についても意見が交わされました。

報告していただいた平田さん,ありがとうございました。(小野)

次回以降の例会につきましては,後日ご案内いたします。しばらくお待ちください。

令和2年2月例会

2020年2月23日(日),2月例会を行いました(参加者:16名)。森俊弘さんが「近世史料から見た戦国・織豊期宇喜多氏の家中編成 ―家老役を中心として―」と題して報告をしてくださいました。

森さんは,宇喜多氏の家中編成に関して,これまでの先行研究が論者による用語の使用の相違などによって,結果的に具体的な姿が不明瞭となっていることを指摘されました。そして,主に近世期の史料における用例から,宇喜多氏の家中編成について再検討を試みられました。後日,会誌に発表されるということですので,詳細はそちらをご覧ください。

討論では,取り上げた史料の解釈や,近世期の史料の使用に伴う限界点などについて,多くの意見が交わされました。

報告していただいた森さん,ありがとうございました。(小野)

次回以降の例会は下記の予定で行います。詳細は後日ご案内いたします。今少しお待ちください。

〇3月例会

日時:3月22日(日) 13時30分開始

場所:岡山大学社会文化科学研究科総合研究棟2階演習室(5)

令和元年12月例会

2019年12月21日(土),12月例会を行いました(参加者:12名)。東野将伸さんが 「近世―近代移行期における豪農の広域金融 ―播磨国・備前国における動向を事例に―」と題して報告をしてくださいました。

東野さんは,播磨国の一橋家領にあった豪農の堀家の金融活動を分析され,そこから領主や都市商人,備前国東部との関わりなどについて検討されました。報告では史料の詳細な分析によって,近世後期から幕末維新期にかけての堀家の金融活動の具体的な姿を明らかにされていました。

討論では,豪農の金融活動を地域社会内部においてどのように評価するのか,豪農と近代名望家とのつながりなどについて,多くの意見が交わされました。

報告していただいた東野さん,ありがとうございました。(小野)