2月9日(土),2月例会を行いました(参加者:13名)。内池昭子さん「片岡高立宛柚木玉邨書簡を読む―交友関係を中心に―」と,倉地克直さん「池田綱政の「心覚ノ書」―万治2年二度目の帰国中の綱政―」の二本の報告が行われました。

内池さんは,明治~昭和期に画家・書家として生きた柚木玉邨から,同じく文化人であった片岡高立に宛てられた書簡を元に,岡山県地域における文化人の活動の一端を明らかにされました。

倉地さんは,『岡山地方史研究144号』に掲載の「池田綱政の初入国と光政」の続きとして,池田綱政が2度目の入国時に藩政上の出来事を記した文書を紹介されました。

討論では,内池さんの報告に対して,文化人同士の交流の様相や,報告の中で事例として示された先人の顕彰を目的とする建碑運動について意見が出されました。倉地さんの報告については,文書から読み取れる綱政の個性や従来の綱政像との関係について,意見が交わされました。

報告していただいた内池さん,倉地さん,ありがとうございました。(小野)

次回以降の例会は下記の日程で行います。ふるってご参加ください。

〇2月例会

日時:2月23日(土) 13時30分開始

場所:岡山大学総合研究棟2階演習室(5)

報告者・題目

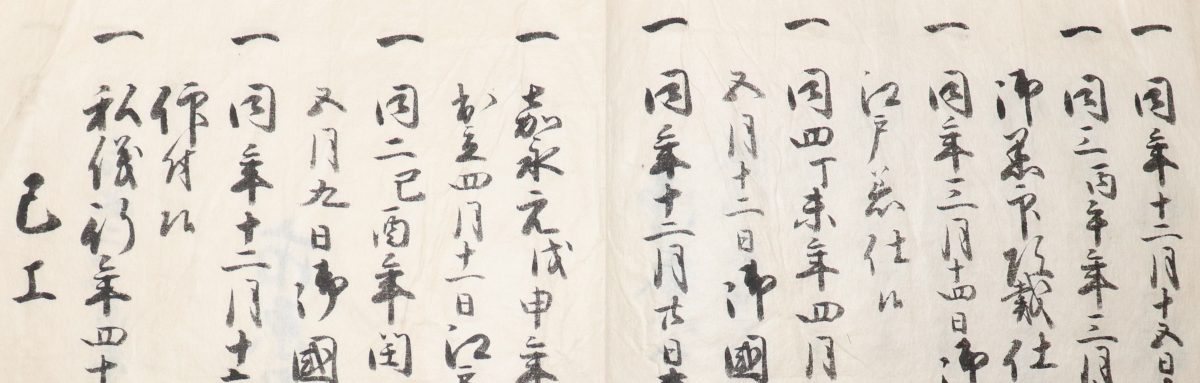

首藤ゆきえさん「~史料紹介~ 旗本小堀家一族から庄屋へあてた書状」

森元純一さん「大國家から見つかった頼山陽の書状」

〇3月例会

日時:3月16日(土) 13時30分開始

場所:岡山大学総合研究棟2階演習室(5)

報告者:山本隆一朗さん

題目:「豪圓の寺院再興と近世伯耆大山寺の成立」