11月29日に、少し早かったのですが12月例会を行いました。

当日は、辰田芳雄さんが「勝仁親王主催文明17年9月9日着到和歌の研究」と題して、報告をしてくれました。せっかくの例会でしたが、参加者は4名という少し寂しいものでした。

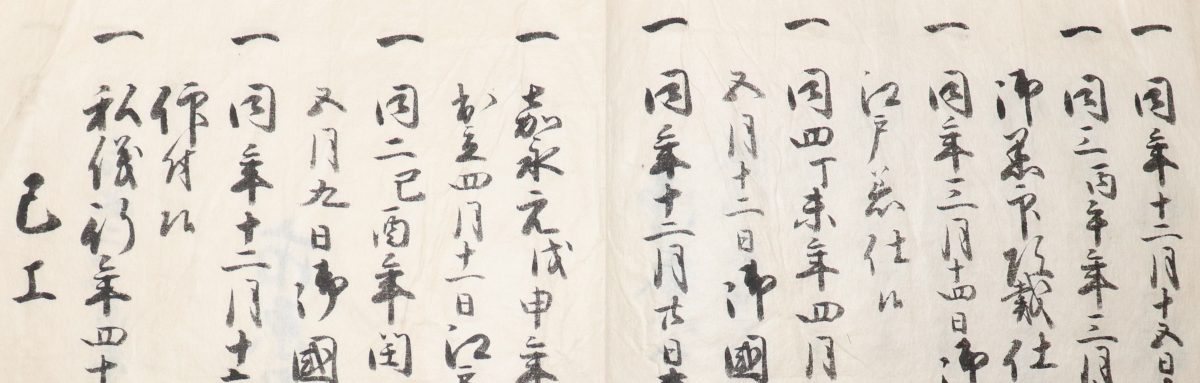

辰田さんは、着到和歌(一人が上下の句をうたい、百日分すべて参加してつくられる)に載せられた歌を調べることによって、表題のものについては、親王や女性によって歌われたことが明記されており、どのような歌を歌っていたのかを明らかにしていきました。通常、女性たちは記名がないため、誰が詠んだのかわからないそうです。

文化の一端である和歌の世界かも知れませんが、丹念に調べていくことによって、文化から政治の動向を見ることができることを報告してくださいました。また、この分析の過程を高校での総合的な学習の時間で紹介し、「教師自身が調べて感動したことを生徒に伝えていくことの大切さ」があったということも教えてもらいました。

参加者は少なかったのですが、それぞれの観点から辰田さんの報告をもとに話題が広まっていき、活発な話し合いを行うことができました。お忙しい中報告してくださった辰田さん、ありがとうございました。

今年はこれで例会は終了になります。

次回は、1月18日(日)13時半から、岡山県立博物館で開催予定の「戦国大名 宇喜多氏と長宗我部氏」の展示見学と、石谷家文書の紹介を行うことにいたします。詳細については、年明けに再度お知らせいたします。

なお、総会もその時に行いますので、ふるってご参加ください。

、