岡山地方史研究 1月例会参加記

先日、1月例会が岡山県立博物館において行われました。当日参加してくださった、森脇崇文さんが参加記を書いてくださいました。 ありがとうございました。写真は、今回は撮るのを忘れていました。すみません。

今年度最初の例会は、岡山県立博物館学芸課の内池英樹氏より、同館で開催中の企画展「戦国大名 宇喜多氏と長宗我部氏」についての解説と見学会がおこなわれた。

本展覧会の目玉と言える資料は、やはり昨年に情報が公開され大きな反響を呼んだ、林原美術館所蔵の石谷家文書だろう。今回の報告でも、同文書についての内容が大きな比重を占めていた。

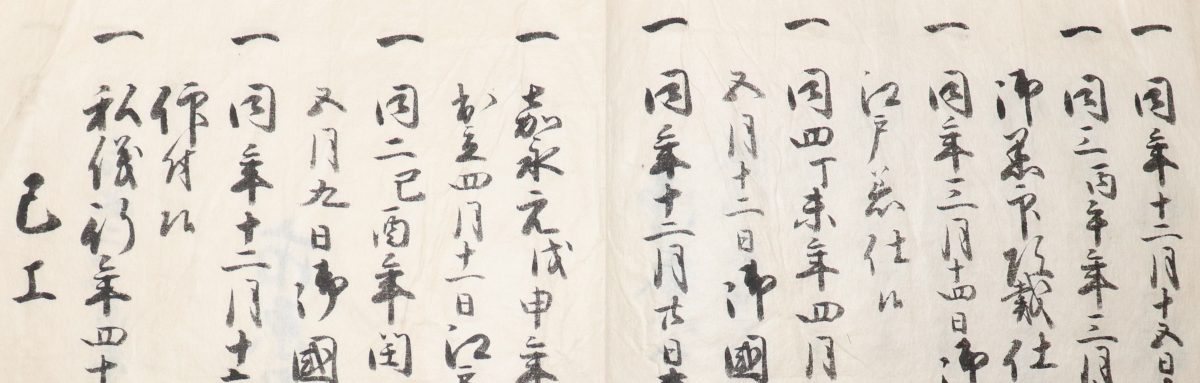

私が特に興味をひかれたのはパネル展示されている天正6年11月24日付の谷忠澄・中島重房書状である。長宗我部氏の重臣両名が記したこの書状では、信長政権との交渉内容や今後の四国経略の展望などが詳細に述べられている。阿波三好氏が衰退し、長宗我部氏が覇権を握っていく端境期に当たるこの時期の四国情勢は、一次史料から論証できる部分が少なく、必然的に各事象や勢力図の評価には研究者の間で大きなズレが生じている。この書状は、そのズレを補正し、さらには毛利氏・織田氏といった外部勢力と四国とを繋ぎ合わせる重要なピースとなるものだろう。

この書状をはじめ石谷家文書の多くは、これまで二次史料などからおぼろげな輪郭のみが知られていた歴史事象に、確たる徴証を与えつつ他の歴史事象との関連を示唆する内容を含んでいる。「本能寺の変の真相」という報道に覆い隠されている面があるが、今後の戦国史研究におけるこの文書群の重要性はそれだけに留まるまい。今年前半に刊行される資料集が今から待ち遠しい。

石谷家文書以外にも、本展覧会では貴重な資料が多く展示されている。紙幅の都合から一点だけの紹介に絞るが、直家の弟である宇喜多忠家画像は同館所蔵ながらなかなか目にする機会がない貴重な資料である。報告者の内池氏が紹介したように、直家の弟である忠家は、兄の死去から甥の秀家が成長するまで、宇喜多氏を支える役割を担っていた。直家・秀家の陰に隠れることが多い忠家だが、その重要性をフォローし、展示の流れに位置づけようとする姿勢には感銘をおぼえた。

今回の例会では、報告を踏まえた上で資料を実見し、さらに質疑時間も設けられたことで、展覧会の資料はもちろんのこと、その趣旨に至るまで理解を深めることができた。こうした機会を調整していただいた報告者に謝意を表するとともに、今後もこうした「展示担当者をまじえた施設見学」という形式の例会が企画されることを期待したい。

(執筆:森脇崇文)

○2月例会

日時:2月21日(土)13:30~

場所:岡山大学総合研究棟二階 演習室5

報告者:武冨真人さん(岡山大学大学院)

内容:「毛利家における毛利隆元の役割」

○3月例会

日時:3月14日(土)13:30~

場所:岡山大学総合研究棟二階 演習室5

報告者:小野博さん((株)コンテンツ)

内容:地域の観光や学習を歴史的観念から盛り上げる提案

①歴史地図を使用して ②丹後ちりめんと漫画